Nous, Lieux Intermédiaires et Indépendants (LII), sortons de notre 4e Forum national, qui s’est tenu à Tours en décembre 2022, forts d’une évidence nouvelle : les attaques qui se multiplient contre les libertés artistiques, les menaces qui pèsent sur la diversité culturelle, ne peuvent se comprendre dans leurs causes profondes qu’en les situant dans une perspective élargie : celle de la catastrophe écologique en cours. Parce que la culture est « la continuation du vivant par d’autres moyens », notre vie culturelle est profondément affectée par la crise systémique que nos sociétés dites modernes connaissent dans leur rapport au vivant. A l’aune de cette crise, les pratiques artistiques et culturelles que portent les lieux intermédiaires et indépendants se trouvent fragilisées, en même temps que les alternatives qu’ils défendent apparaissent plus que jamais essentielles.

C’est pourquoi, pour les années à venir, nous souhaitons placer l’action de la CNLII sous un triple signe : celui de la bifurcation écologique, de la transformation sociale et de la mutation des imaginaires. Ces trois enjeux forment un nœud : ils ne se tiennent que pris ensemble. Pas de bifurcation écologique sans transformation sociale, pas de transformation sociale sans mutation des imaginaires, et réciproquement.

Or, les LII sont les lieux où une telle mutation est à l’œuvre. En effet, les LII se sont institués à l’usage, en requérant des espaces disponibles, pour des pratiques qui voulaient faire la preuve par l’expérience que d’autres rapports au monde étaient possibles. Issus d’un effort d’imagination collective, il s’y déploie, dans la suite de cet effort, des imaginaires mutants. Ainsi, on peut dire que, abritant des pratiques qui se sont constituées dans cette perspective, ce à quoi œuvrent nos lieux, leur destination la plus naturelle, c’est à la mutation des imaginaires.

Le grand défi qui se tient devant nos sociétés aujourd’hui, c’est la redirection écologique des forces productives et du travail en général. Réaffirmer la centralité de l’imaginaire dans les enjeux de transition – ou de bifurcation -, c’est sortir d’une vision technicienne et constructiviste du social. Ce n’est pas seulement placer la fabrique du sensible et la relation au vivant au cœur de la question des arts et de la culture. C’est redéfinir le rôle et les modalités du travail culturel et artistique. C’est, à travers l’examen des rapports de production qui structurent ce secteur d’activités, en interroger les fins.

« Que veut-on vraiment ? Que veut-on faire ? » est la question qui préside à cet enjeu de transformation sociale. Les LII y répondent par la redirection du travail artistique, loin des impératifs de production, de la course au projet, de la mise en concurrence et de la précarisation des travailleuses et travailleurs. C’est faire pièce aux formes nouvelles de censures et d’auto-censures qui traversent le secteur culturel, depuis les effets d’assujettissement qu’il produit sur ses actrices et acteurs. C’est donner place aux libertés d’expression, à la pluralité des démarches, c’est mettre en œuvre les droits culturels, c’est ouvrir des alternatives aux rapports de domination. C’est interroger ce qui fait un secteur, une industrie, une politique publique, un milieu. C’est construire le rapport de force depuis lequel conduire sa transformation.

Ce qui s’invente dans nos lieux ne s’arrête pas aux formes d’art et de culture, mais regarde vers nos formes de vie. Les LII sont des pratiques d’occupation d’espaces en commun. Les modalités d’auto-organisation qui s’y déploient, la forte insistance de ces pratiques sur les questions de relation, de milieu et d’usage (qu’on trouve dans la récurrence de notions comme : maîtrise d’usage, valeur d’usage, droit d’usage…), les font appartenir au mouvement des communs. À ce titre, les LII constituent autant de laboratoires où s’expérimentent des formes à même de répondre aux nouvelles exigences démocratiques de nos concitoyens, en matière notamment de droit à la ville, de droits culturels, de droit à la maîtrise d’usage. Ils participent de l’émergence de nouvelles subjectivités critiques, à même de contester et de s’affranchir des discriminations de classes, de genre et de races…

Pour toutes ces raisons, les LIIs abordent le “moment tiers-lieux” avec circonspection. En effet, celui-ci est traversé à la fois par un fort engouement d’acteurs publics et privés pour le “Faire tiers-lieux” et un effacement de l’histoire des pratiques qui le sous-tendent, comme des questions politiques qui le traversent. Penser le rôle et la place des lieux intermédiaires et indépendants dans ce contexte, c’est affirmer les enjeux esthétiques et artistiques, humains et relationnels, politiques et écologiques qui les fondent, pour éviter la réduction de ces pratiques à des questions de développement économique et d’innovation qui détruirait le sens et la valeur de ces pratiques.

Enfin, dans sa dimension concrète, l’action des LII se déploie depuis un soin et une attention portée au territoire, dans un souci de préservation du milieu dont ils sont l’expression. Ils ont de nombreuses fois démontré la robustesse et l’utilité sociale de leurs pratiques en matière d’écologie et d’économie solidaire : circuit court, recyclage, sobriété, réciprocité sont les formes ordinaires du déploiement de leur agir. Depuis cet ancrage dans l’expérience de ses membres, la CNLII portera toute son attention à la manière dont ils peuvent contribuer à la bifurcation écologique dont dépend notre avenir.

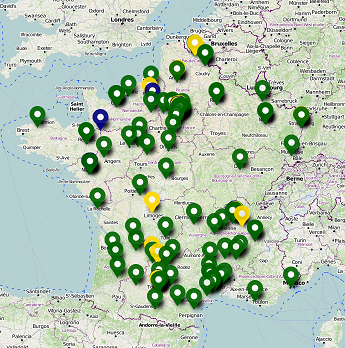

Consulter/s'inscrire dans la cartographie

Consulter/s'inscrire dans la cartographie